重庆籍女专家参与提取青蒿素

发布时间:2015年10月09日10小时29分53秒 | 来源:重庆晚报

▲罗泽渊

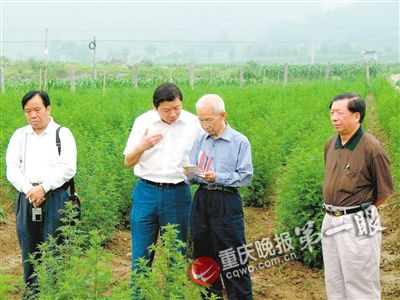

▲2007年,全国青蒿研究专家齐聚酉阳对酉阳青蒿产业进行考察

10月5日,中国药理学家屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖的消息传出,青蒿素迅速成为热词。而同为北京大学校友,1960年毕业于北京医学院药学系(现北京大学药学院)、生长于重庆、现居成都的罗泽渊却在第一时间接到亲朋的无数慰问电话,因为她正是青蒿素提取和研究者之一,曾率先从菊科黄花蒿中提取到抗虐单体,在2011年申报具有诺贝尔奖风向标之称的拉斯克奖时,罗泽渊仅位列屠呦呦之后。

昨日下午,重庆晚报记者联系到现年77岁的罗泽渊女士。

偶然发现

黄花蒿里提取到抗疟单体

美国科学院院士路易斯米勒在公开场合表示:“青蒿素的发明是一个接力棒式的过程:屠呦呦第一个发现了青蒿提取物有效;罗泽渊第一个从菊科黄花蒿里头拿到了抗疟单体;李国桥第一个临床验证青蒿素有效。

提到黄(青)蒿素结晶的提取,罗泽渊说,过程其实有一些偶然。

罗泽渊生长于重庆,学生时期就读于求精中学。因为父亲认为家中姊妹必须有一个学习药理,继大姐学医、二哥学工科之后,她被安排到学药的任务,1956年考入北京医学院药学系(现北京大学药学院)。1963年,罗泽渊调到云南药物研究所。

1967年,越南因国内严重的疟疾疫情向中国求援。5月23日,中国人民解放军总后勤部组织全国众多药学专家组建攻关小组(后称523工程)。而当时罗泽渊并未位列其中。

“因为种种原因(文革期间成分问题),直到1972年,我才被要求从事相关研究。”罗泽渊说,从1967年到1972年数年时间里,抗疟新药的研究一直没有实质性进展,当时一些从事此项研究的人员都不愿意继续下去,没人愿意接这活,罗泽渊便接了下来。

有了研究任务,罗泽渊劲头十足。当年年底,昆明地区523负责人参观了当时屠呦呦所在的北京中药所后,向云南省药物所建议,从菊科蒿属的近缘植物中筛选抗疟物质。于是,罗泽渊很快把昆明周边的植物一一试验。

“甚至不知道这种植物的学名,朋友说俗称苦蒿。”一次偶然的机会,罗泽渊在云南大学一位朋友家做客,校园中有一种高约1尺、气味浓郁蒿属植物引起她的注意。询问之后,她采集了很多回到实验室。

罗泽渊把苦蒿用不同溶剂提取物进行药效学实验,很快发现该植物的提取物有极强抗鼠疟活性,进而用硅胶柱层析法分离出数个单体化合物,并发现编号为苦蒿结晶Ⅲ的化合物能使血液中的疟原虫荡然无存。

“当时很激动,但不敢贸然报告。”罗泽渊说,成功提取后,自己并不敢报告上级,而是继续谨慎地进行重复验证,直到效果一再重现后才向组长报告,这时她接手研究项目仅仅数月。

惊喜发现

重庆青蒿素含量高于昆明10倍

“昆明著名植物学家吴徴镒给我们鉴定了植物的品种。”直到成功提取结晶后,罗泽渊仍不知道所采蒿属植物的学名,经植物学家吴徴镒正式鉴定,该植物学名为黄花蒿大头变型,也就是大头黄花蒿,根据国际化合物命名的原则,苦蒿结晶Ⅲ正式命名为黄蒿素。

为提取更多样本,罗泽渊需要更多的提取植物,然而由于向上级汇报的时间在当年4月,云南的大头黄花蒿已花谢叶枯无法采摘。一位同事告诉他,在四川农村有很多那样的苦蒿,夏天用来熏蚊,而四川由于气候原因,花期更晚。于是,他们将视野放到了四川。

云南药物研究所随即派专人带着植物样品前往重庆购买、采集。但在重庆药材公司得到的回复却是他们需要的青蒿本年的收购时间已过。正当采集人员一筹莫展时,却意外得知重庆药材公司有一批当年采收的青蒿因为有叶无花而“不合格”货品。

“青蒿作为药材通常要求有叶,有花蕾,但提取结晶的主要部位在叶内。”得到这个消息时,罗泽渊和同事大喜过望。同事一口气买下500公斤运回云南。而这批植物经过提取后的结果更让整个研究所沸腾。

经测定,云南产大头黄花蒿能提取万分之三的黄蒿素,而这批产自酉阳(现属重庆)的黄花蒿中黄蒿素含量竟然达到千分之三,足足比云南产的大头黄花蒿高出10倍以上。罗泽渊等人的这一发现,得到了业内肯定,也为后来青蒿素研究工作,提供了优质黄花蒿药源。重庆酉阳县后来逐渐成为青蒿的种植基地和青蒿素生产基地。

改进方法

临床试验治愈率100%

1973年秋,全国523办公室负责人和北京中药所研究员等一同到云南药物研究所了解抗疟药研究进展。罗泽渊说,当时云南药物研究所已经成功提取了140克结晶,这让北京的同行十分惊讶。临走前,北京中药所研究员张衍箴向云药所索取黄蒿素对照品。罗泽渊拿出样品瓶装了100毫克给了对方。

1974年初,罗泽渊暂时休假。同事詹尔益期间使用各种提取溶剂,最终发现“溶剂汽油”提取,可大大缩短制备周期。其后詹和罗不断改善提取方法,建立了适用于工业化生产的“溶剂汽油提取法”,支持了后续进行的动物药理、毒性试验、临床试验以及各兄弟单位的研究用药,全国当时用的大多都是用该法生产制备的黄蒿素。

同年,在全国523办公室领导的安排下,由广州中医学院李国桥小组使用罗泽渊等提取的黄蒿素在云南边疆恶性疟疾流行区域开展黄蒿素抗疟临床试验。结果出人意料地好:恶性疟疾病人服药6小时后,疟原虫开始减少,16小时后,90%疟原虫被杀灭,20小时杀灭率在95%以上。“病患的治愈率接近100%。2011年在推荐拉斯克奖提名人时,李国桥还多次表明,他是用云药所的黄蒿素完成首次临床验证。

在后来的青蒿素成果鉴定会上,北京中药所提出了“按中药用药习惯,将中药青蒿原植物只保留黄花蒿一种”,“其抗疟成分随传统中药定名为青蒿素”。“课题组成员服从决定,将黄蒿素统一命名为青蒿素。”罗泽渊说。

她的感受>>

参与研究无比幸运

罗泽渊说,青蒿素的研究是很多药学同仁经过多年研究、实践的结果,自己在其中仅仅做了一部分工作。中国人获得诺贝尔奖、青蒿素得到国际认可,是值得高兴的喜事,她为此感到自豪。青蒿素救了数百万人,自己能参与此项目的研究,已是无比的幸运。

罗泽渊说,今生有幸参加这个研究项目,而且付出得到了回报,救治了几百万病人,内心得到极大满足,这一切不是能用金钱和其它物质代替的,我很幸运,今生无悔。

罗泽渊说,上天给我的恩赐和眷顾已经很多了,除了家人的平安健康,我别无所求,尤其是名和利。中国获得诺奖,我为此感到高兴和骄傲。

重庆晚报记者 彭光瑞